Нобелевская премия по медицине 2025 года присуждена за открытие «тормозов» иммунной системы

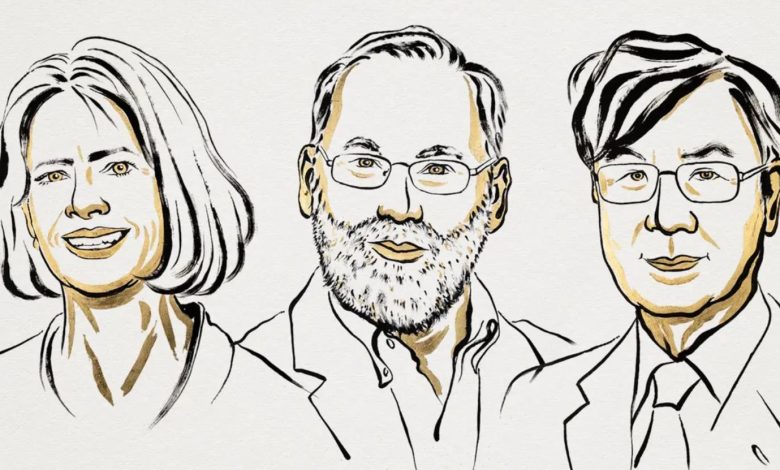

Нобелевская премия по медицине за 2025 год была присуждена трем ученым — Мэри Э. Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагучи за открытие механизма, который не позволяет иммунной системе атаковать собственный организм. Это открытие объясняет, как тело поддерживает баланс и предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний. Объявление лауреатов состоялось в Нобелевской ассамблее Каролинского института в Стокгольме.

Ученые были удостоены награды «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности» — критически важного процесса, который удерживает защитную систему организма от нападения на собственные ткани. Их работа раскрыла, как иммунные клетки, в частности Т-клетки, могут отличать собственные ткани организма от вредоносных захватчиков. Это открытие заложило основу для понимания и лечения таких аутоиммунных заболеваний, как диабет 1-го типа и рассеянный склероз.

Т-клетки — это белые кровяные тельца, которые обнаруживают и атакуют инфицированные или раковые клетки. Однако если эти клетки по ошибке нацелятся на здоровые ткани, последствия могут быть разрушительными. К концу 1980-х годов ученые знали, что вредоносные Т-клетки уничтожаются в вилочковой железе в процессе созревания. Но некоторые из них все же попадают в кровоток. Симон Сакагучи открыл вторую линию обороны, показав, что зрелые Т-клетки, несущие белок CD25, способны подавлять вредоносные Т-клетки. Эти особые клетки стали известны как регуляторные Т-клетки, или T-reg. Как пояснили эксперты, по сути, они являются «тормозами» иммунной системы.

Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл развили открытие Сакагучи, обнаружив генетическую связь с регуляцией иммунитета. Они выявили, что у мышей с тяжелым аутоиммунным заболеванием, известным как «скарфи», была мутация в гене FoxP3, расположенном на X-хромосоме. Позже они обнаружили, что у детей с мутациями в том же гене развивается редкое аутоиммунное состояние — IPEX-синдром. Сакагучи в дальнейшем показал, что ген FoxP3 контролирует развитие регуляторных Т-клеток, подтвердив его ключевую роль в поддержании иммунного баланса.

Открытие регуляторных Т-клеток открыло путь для новых методов лечения заболеваний иммунной системы. В настоящее время продолжаются клинические испытания по увеличению количества регуляторных Т-клеток для подавления нежелательных иммунных реакций при аутоиммунных заболеваниях или после трансплантации органов. При этом в терапии рака исследуется противоположный подход: поскольку раковые клетки могут использовать наши регуляторные Т-клетки, чтобы избежать уничтожения, лечение сосредоточено на подавлении или уничтожении этих клеток, чтобы иммунная система могла атаковать злокачественные образования. Как отметили эксперты, это открытие сформировало современную иммунологию, и его потенциал для клинического применения еще полностью предстоит реализовать.