Астрономы раскрыли физику быстрого формирования «солнечных дождей»

Группа астрономов впервые расшифровала сложные физические процессы, стоящие за формированием так называемых «солнечных дождей». Проведя детальное моделирование солнечных вспышек, исследователи выяснили, что ключевым фактором, объясняющим быструю конденсацию плазмы в верхних слоях атмосферы Солнца, является неоднородное распределение химических элементов в разных частях солнечной короны.

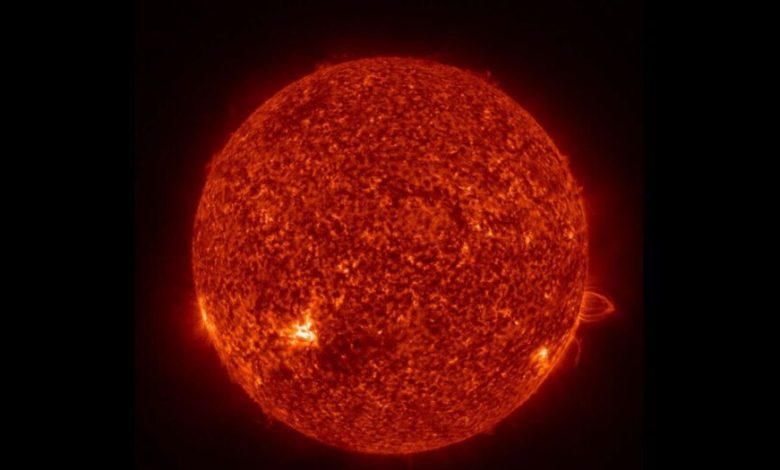

Солнечные дожди образуются в короне — внешнем слое Солнца, состоящем из чрезвычайно горячей плазмы, — во время солнечных вспышек. Уже несколько десятилетий ученым известно, что этот феномен представляет собой охлажденную и более плотную плазму, которая конденсируется на большой высоте и падает обратно на поверхность звезды. Однако физика, объясняющая, как именно эти дожди формируются так быстро во время вспышек, до сих пор оставалась загадкой. Хотя колебания высокоэнергетического излучения от вспышки могут способствовать охлаждению плазмы в короне, распределение элементов в различных областях короны не является постоянным. Ранее существовавшие модели солнечных дождей не учитывали эту вариацию и предполагали, что состав элементов одинаков во всей короне.

Как пояснил в своем заявлении Люк Бенавиц, магистрант Института астрономии Гавайского университета в Маноа, такие упрощенные модели не могли полностью объяснить быстротекущие процессы, характерные для солнечных дождей, поскольку энергетические потери из-за излучения зависят от присутствующих элементов. В своем новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, Бенавиц и его коллеги предложили восполнить этот пробел, впервые учтя вариации в распределении элементов в короне во время солнечных вспышек. Для этого команда использовала инструмент моделирования HYDRAD — специализированный алгоритм, который детально моделирует движение солнечной плазмы вдоль магнитных силовых линий, рассматривая плазму как два взаимодействующих сплошные среды: электроны и ионы.

Вместо того чтобы предполагать однородный состав короны, исследователи ввели в модель пространственные и временные вариации, особенно для элементов с низким первым потенциалом ионизации, которые играют ключевую роль в солнечной активности. Результаты показали, что именно изменения в содержании элементов в короне объясняют скорость формирования дождей. Сравнение с предыдущими моделями, которые не учитывали эти вариации, подтвердило, что новая модель гораздо точнее соответствует реальным процессам.

Согласно симуляциям, горячая плазма поднимается из нижних слоев Солнца во время вспышки в процессе, известном как «хромосферное испарение». Эта плазма движется вдоль петлеобразных магнитных линий в короне. Концентрация элементов в плазме уменьшается по мере ее подъема по петлям, а затем снова увеличивается, когда плазма приближается к их вершине. Это увеличение, в свою очередь, усиливает потери энергии на излучение, что быстро охлаждает плазму и вызывает ее конденсацию. В результате сконденсированная плазма падает обратно в виде дождя.

Полученные результаты хорошо согласуются с наблюдениями, проведенными зондом Hinode/EIS, которые выявили сложный элементный состав солнечных дождей. Предсказания модели о том, что во время хромосферного испарения соотношение кремния к сере внутри дождя становится фотосферным, а соотношение кальция к аргону в окружающей горячей плазме остается корональным, подтверждаются данными наблюдений. Как отметил Бенавиц, возможность позволить элементам, таким как железо, эволюционировать во времени, делает модели соответствующими тому, что реально наблюдается на Солнце, что оживляет физику и делает ее очень осязаемой.