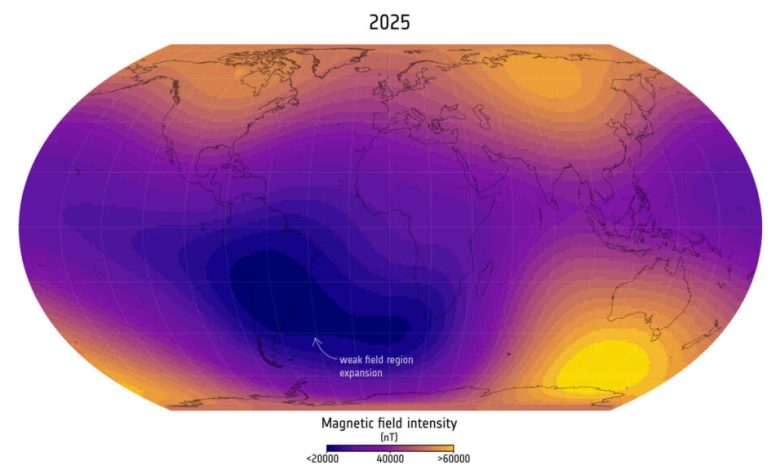

Новые данные, полученные в результате анализа почти одиннадцатилетних измерений магнитного поля Земли, показали, что Южно-Атлантическая аномалия – зона его ослабленной интенсивности – продолжает расширяться. С 2014 года площадь этой аномалии увеличилась на территорию, сопоставимую с половиной Европы. Растущая аномалия может иметь последствия для работы спутников и, в меньшей степени, для здоровья космонавтов.

Магнитное поле Земли служит жизненно важным щитом, защищающим планету от космической и солнечной радиации. Оно генерируется в основном в жидком внешнем ядре, расположенном на глубине около 3000 километров, где движение расплавленного железа создает электрические токи. Это поле не является постоянным и испытывает колебания, механизмы которых до конца не изучены.

Исследование, проведенное под руководством Университета технических наук Дании и основанное на данных созвездия спутников Swarm Европейского космического агентства, подтвердило продолжающуюся эволюцию аномалии. Средняя интенсивность магнитного поля в этой области составляет 26 000 нанотесла, а с 2014 года ее площадь увеличилась на эквивалент 1% поверхности Земли. Самая слабая точка аномалии теперь имеет интенсивность 22 094 нанотесла, что на 336 нанотесла меньше, чем в 2014 году.

Ученые отмечают, что под Южно-Атлантической аномалией наблюдаются необычные зоны, где магнитное поле, вместо того чтобы выходить из ядра, возвращается обратно. Данные Swarm показывают, что одна из таких зон смещается на запад над Африкой, что способствует дальнейшему ослаблению поля в этом регионе.

Параллельно исследователи зафиксировали значительные контрасты в других частях планеты. Над Канадой магнитное поле ослабло, причем область с интенсивностью свыше 57 000 нанотесла сократилась по площади на территорию, равную Индии. В то же время над Сибирью поле усилилось, а его площадь увеличилась на эквивалент площади Гренландии.

Это ослабление магнитного щита и расширение аномальной зоны представляют риск для космической инфраструктуры. Спутники на низкой околоземной орбите при пролете через эту область подвергаются повышенным потокам заряженных частиц, что может приводить к сбоям и повреждениям электроники. Для космонавтов, особенно во время длительных миссий, возрастают риски, связанные с радиационным облучением. Специалисты рекомендуют учитывать эти изменения при проектировании будущих космических аппаратов, усиливая их защиту от радиации.