Загадка каменного века: ученые нашли в Германии синюю краску возрастом 13 000 лет

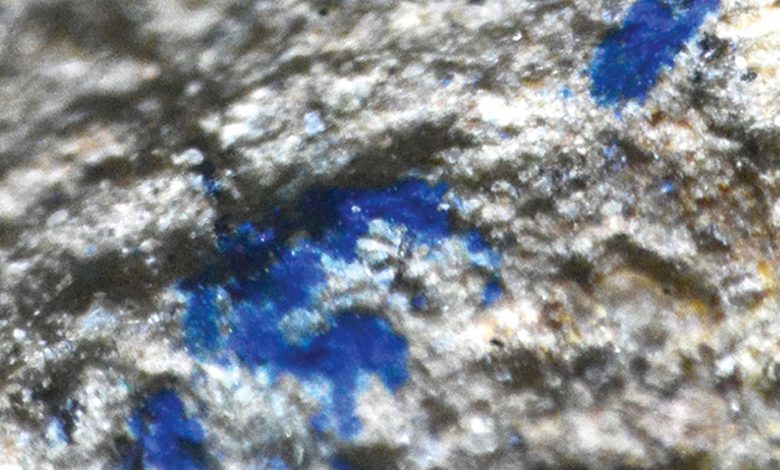

Исследовательская группа из Орхусского университета обнаружила самый ранний из известных случаев использования синего пигмента в Европе, что меняет понимание творческих практик и технологии пигментов в ранней предыстории. На стоянке позднего палеолита Мюльхайм-Дитьесхайм в Германии археологи нашли следы синего вещества на каменном артефакте, возраст которого оценивается примерно в 13 000 лет. Применение комплекса передовых научных анализов подтвердило, что эти следы соответствуют минералу азуриту — пигменту интенсивного и яркого синего цвета, ранее неизвестному в художественном контексте европейского палеолита.

Это открытие, детально описанное в исследовании под руководством доктора Иззи Вишер, напрямую оспаривает устоявшиеся предположения об использовании цветов в тот период. До сих пор научное сообщество придерживалось мнения, что палеолитические художники в основном использовали красные и черные пигменты, ограниченная хроматическая гамма которых полностью доминирует в памятниках наскального и мобильного искусства той эпохи. Это кажущееся ограничение объясняли либо предполагаемой недоступностью синих минералов в окружающей среде, либо культурными предпочтениями, либо ограниченной визуальной привлекательностью этого цвета.

Идентификация азурита в столь древнем контексте опровергает эту точку зрения и вносит неожиданный уровень сложности. Присутствие азурита показывает, что люди палеолита обладали глубокими знаниями о минеральных пигментах и имели доступ к гораздо более широкой палитре, чем мы думали, — отмечает доктор Вишер, добавляя, что они могли быть избирательны в том, как использовали определенные цвета для конкретных целей.

Полное отсутствие синего цвета в известных палеолитических рисунках позволяет предположить, что данный пигмент применялся для иных, недолговечных целей. Наиболее вероятно, что его использовали для раскрашивания тела или для окрашивания таких органических материалов, как шкуры животных и ткани. Подобные виды деятельности, в силу своей природы, практически не оставляют следов в археологической летописи, что объясняет, почему свидетельства использования синего цвета до сих пор оставались необнаруженными.

Сама природа артефакта, несущего пигмент, добавляет находке интриги. Данная каменная пластина изначально интерпретировалась как возможная масляная лампа, что характерно для предметов схожей морфологии. Однако микроскопический анализ и химический состав остатков заставили исследователей пересмотреть ее функцию. Теперь выдвигается предположение, что она могла служить поверхностью для смешивания или палитрой для приготовления и возможного нанесения синего пигмента.

Эта переидентификация указывает на существование художественных или косметических традиций, возможно, связанных с выражением идентичности, статуса или верований, которые оставались практически невидимыми для археологии из-за хрупкости их носителей.

Значение этого исследования чрезвычайно велико: оно заставляет нас пересмотреть представления о технологических возможностях и символическом мышлении обществ позднего палеолита. Важность открытия заключается не просто в пополнении палитры древних людей еще одним цветом, а в демонстрации того, что выбор пигментов определялся сложными, глубоко укорененными культурными нормами. Тот факт, что синий цвет не применялся для пещерной росписи и украшения предметов, но использовался для иных целей, указывает на строгое разделение цветов по их назначению и символическому значению. Эта сложная система культурных кодов только начинает открываться современным исследователям.

Эта находка открывает новые направления для исследований, призванных оценить, насколько материальная культура первых современных людей в Европе была разнообразнее и красочнее, чем это представлялось ранее на основе видимых археологических свидетельств. Поиск следов пигментов на каменных орудиях, которому ранее не всегда уделялось достаточно внимания при проведении раскопок, теперь представляется ключевой методикой, позволяющей пролить свет на эти ускользающие от традиционного изучения практики.

Небольшой каменный фрагмент из Мюльхайм-Дитьесхайма с его слабым, но красноречивым синим пятном, таким образом, предстает как немое свидетельство обширной вселенной выражений и технологий, разворачивавшейся в интимной обстановке палеолитических стоянок, — потерянный мир, чье богатство мы только начинаем осознавать.